COLUMNAS

COLUMNAS

La apuesta de Greta Gerwig por un feminismo vital

Gema Pérez Herrera

Revista Nuestro Tiempo

Bajo su fachada de superproducción glamurosa, Barbie esconde el pensamiento de una directora joven y prometedora. Greta Gerwig lleva años haciendo un cine audaz y profundo, con una mirada muy honesta a la realidad. Es una mujer independiente que, a través de lo vivencial, se atreve a plantar cara a algunos de los presupuestos ideológicos más actuales.

Gerwig es la mujer del año en Hollywood. La directora de Barbie se ha erigido como una de las mentes más libres y divertidas de la industria, capaz de vestir al mundo de rosa y de desatar una barbimanía dormida hace tiempo.

La directora de Barbie se ha erigido como una de las mentes más libres y divertidas de la industria, capaz de vestir al mundo de rosa.

Su película ha sido uno de los blockbusters de 2023, se ha convertido en el filme dirigido por una mujer más taquillero, ha cosechado cerca de mil cuatrocientos millones de dólares y un sinfín de premios; entre ellos, el Globo de Oro al éxito en taquilla. Pero lo suyo no viene por un inesperado golpe de suerte o por el acierto de jugar con un producto de masas: detrás del triunfo de Barbie se esconde una trayectoria personal y, sobre todo, un pensamiento muy propio acerca de la mujer millennial.

La cinta se ha tachado de creación woke, de feminismo excluyente, incluso de colección de memes. Pero nada más lejos de la realidad: Barbie es una obra compleja que, bajo la lógica del juego y la brillantina kitsch, esconde una antropología y una de las reflexiones más interesantes del cine actual sobre lo que significa ser mujer en nuestro tiempo.

La última película de Gerwig ha suscitado por igual fanatismos y acérrimos detractores, pero me atrevería a decir que, mayoritariamente, no se ha comprendido, porque, tras su fachada de superproducción de Hollywood, oculta un corazón indie.

Un estilo, un pensamiento y una mirada al mundo, los de su autora, que suponen una interesante revisión de las propuestas a las que el feminismo contemporáneo nos tiene acostumbrados.

COLUMNAS

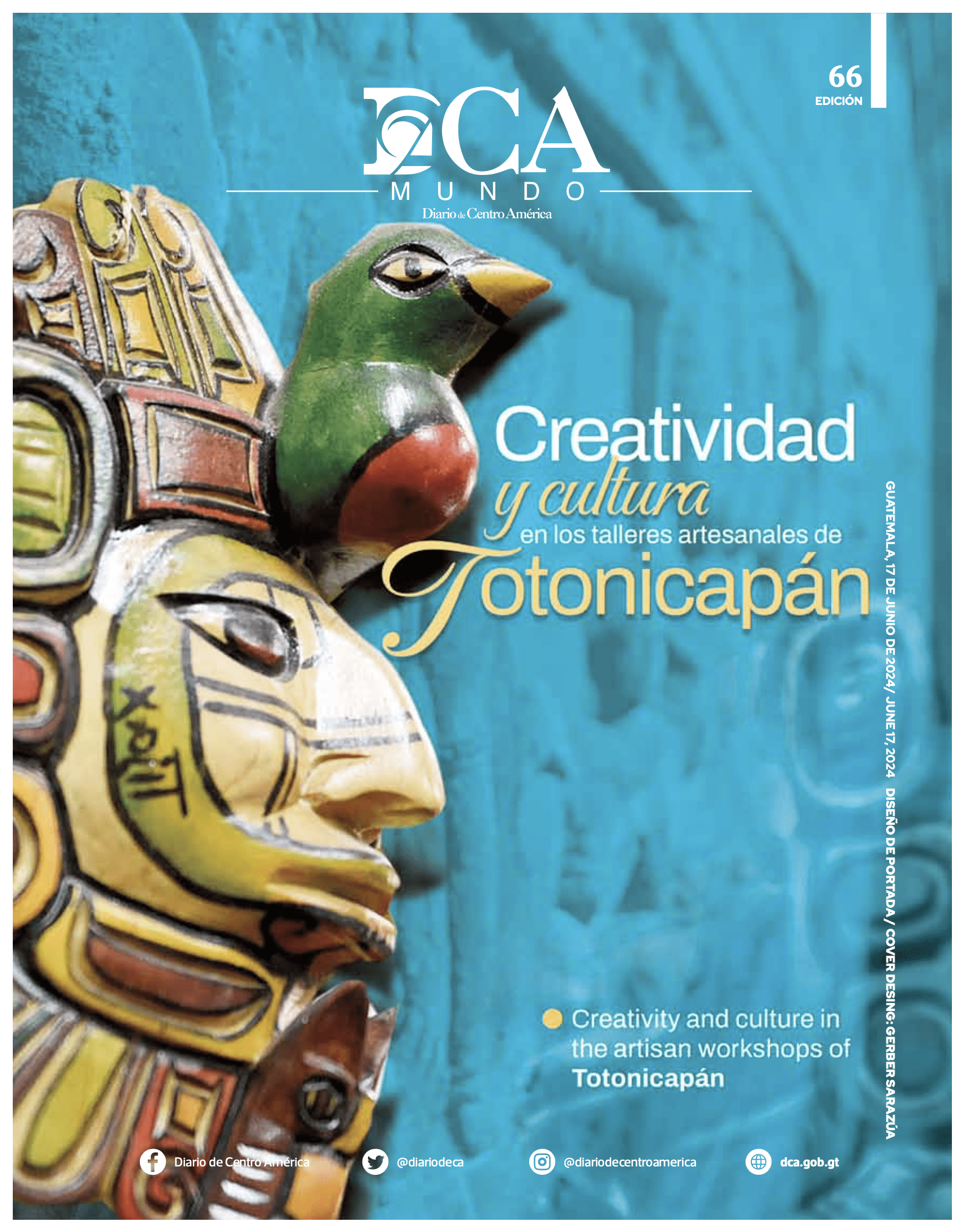

La materia mutante del artesanado futuro (II)

Lucas Muñoz Muñoz

Profesor de la Escuela de Arquitectura

Sería un modelo sostenible de organización de la posesión de los materiales y, por ende, de su uso, que controlaría una parte considerable de su circulación. Un sistema de custodia con el que desligar socialmente la conexión física entre el acto de consumir y la noción de poseer.

Será un contexto que requerirá de un modelo de creador con visión artesana pero capacidad semiindustrial, que mezcle la genética vernacular de lo manual y lo virtuoso con las inagotables herramientas digitales de la reconquista de la producción, que hibride las raíces y el folclore con una consciencia global, creando un retorno a las verdaderas políticas materiales de lo local.

Necesitamos volver a apropiarnos de los medios de producción.

Una economía de la creación y la reparación 2.0 orquestada en un futuro en el que quizás veamos cómo se repite una versión del sistema de gremios del feudalismo precapitalista, en el que los artesanos dominan territorios, materias locales y técnicas, creando a su alrededor un ir y venir de aprendices viajeros que adquieren las técnicas de su maestro, y emigran a un territorio propio donde ser también maestros y desarrollar sus objetos desde sus recursos y materias regionales.

Un sistema, ya en cierta manera, renacido hoy en los pequeños talleres artesanos y de diseño, donde se desarrollan experimentos con esa noción del objeto local, pero con una clara influencia y vinculación a lo internacional. Think global, dig local, declaran Atelier NL, y es que la deslocalización de las fuentes de creatividad con respecto a los lugares de producción es uno de los bordes deshilachados del tejido industrial que heredamos.

No obstante, necesitamos volver a apropiarnos de los medios de producción y de las fuentes materiales haciendo de ambos un valor local, abierto y circular.

Como todo, esto también tiene sus riesgos. Si antes de todo este meollo, solamente con atisbar el comienzo del ruido de los medios, Guy Debord ya avisaba de que hemos pasado de la cultura del tener a la del espectáculo del aparentar, quizás ahora entramos poco a poco en su hipérbole: un aparentar con las posibilidades infinitas del mutar.

Es posible que este furor de ideas flotantes, materializadas temporalmente por artesanos locales, nos vierta en un periodo de objetos camaleónicos únicamente definidos físicamente por la cantidad de material que poseemos para crear sus componentes y las suscripciones que mantengamos con las infinitas posibilidades de metamorfosis digitales de partículas en transición.

“Espera, si tienes un poco de aluminio, me imprimo unas gafas con el último modelo de mi suscripción y nos vamos”, a lo que otro responde: “Usa mi llavero, me lo regalaron ayer en un evento”.

La vuelta a los talleres nos emancipará de “lo que se nos da” como grupo, para permitirnos explorar “lo que podemos dar” como individuos. Una relación con la materia que instruye y calibra la dificultad de la creación y, por tanto, valora su coste material, energético y social.

Una parte de la disciplina del diseño se independiza así de la industria, vuelve a engancharse a la artesanía, se ofrece a sus comunidades locales y se populariza a través de canales de conocimiento empaquetados en videotutoriales o instrucciones DIY (do it yourself), creándose un escenario plural, participativo, contextual, de colaboraciones, influencias y polinizaciones cruzadas y que surge como reacción a la idea del autor hermético, solitario, egocéntrico y genial.

Si avanzamos hacia una escasez de trabajo por la sustitución máquina-humano, el valor añadido de la creatividad y la creación individual será la base y no el exceso. Será la norma y no la excepción. Códigos y fuentes abiertos y comunes con los que entraremos en una época de bastardización de los orígenes puros, en la que continuas mezclas de estilos, técnicas y funciones serán producidas en cualquier rincón y comunicadas en abierto para servir de punto de partida a las siguientes.

Un círculo creativo, autorregenerativo y evolutivo en el que el homo faber (el hombre que hace o fabrica) de Max Frisch se unirá al homo ludens (el hombre que juega).

COLUMNAS

Los retiros irresponsables

Daniel Loewe

Facultad de Artes Liberales

Los efectos de los retiros de los fondos de pensiones son catastróficos. Las consecuencias negativas afectan directamente a las personas (inflación, imposibilidad de acceso al crédito, y así a la casa propia, quiebra y desempleo en la construcción, etc.) Hayan sido o no necesarios en la excepcionalidad pandémica, indudablemente sus consecuencias han sido muy negativas.

Como gustan decir los políticos en desmedro de las palabras, son hechos. Por eso llama tanto la atención que un grupo de diputados PPD, más independientes, propongan un proyecto de retiro. Las motivaciones deben ser variadas.

La que se anuncia es que, dada la negativa de la derecha para avanzar en la reforma de pensiones, la propuesta de retiro “no sería descabellada”, siguiendo al diputado Winter; y sería necesaria para presionarla. Se equivocan.

También, es lúgubre entenderlo como una estrategia política.

Quien sostenga que se puede tener una opinión diferente sobre las consecuencias de los retiros, expresa una de las características más nefastas del populismo actual, que es la irrelevancia que le otorga a las condiciones de verdad. El filósofo Harry Frankfurt lo ha denominado Bullshit. El mentiroso, sostiene, todavía estima la verdad, y por eso intenta ocultarla con el engaño.

Pero Bullshit es otra cosa: es la total indiferencia ante la evidencia y las condiciones de verdad. Lo conocemos. Por ejemplo, frente a la evidencia del cambio climático, se afirma que se tiene otra opinión. Es como si usted sostuviera que tiene otra opinión con respecto a que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados.

Si el parlamento estuviera compuesto por bullshiteros, se acabaría la política y solo quedaría cerrar la puerta por fuera (el problema, claro, es que ese afuera no existe). También, es lúgubre entenderlo como una estrategia política para motivar a la derecha a evitar el resultado catastrófico del retiro aceptando la reforma.

El diputado Soto sostiene que sería un golpe de mesa para mover las piezas del tablero; y descargando anticipadamente su responsabilidad, que “la amenaza” no vendrá de ellos, sino “de la ciudadanía”. Note lo que está diciendo: si no se allanan a negociar, entonces quemaremos la casa. Pero, ojo, no seremos nosotros los incendiarios, sino que nosotros solo transmitiremos automáticamente, como una onda oscilante, los impulsos ciudadanos que vamos a despertar.

Lo primero es como amenazar a la contraparte que, si no acepta una mejor ley de protección medioambiental, responderemos destruyendo activamente el medioambiente. Lo segundo evidencia que no ha entendido la labor política. Racionalizar los debates, sin limitarse a ser un eco de las pulsiones ciudadanas, con tanta autonomía como el muñeco de un ventrílocuo.